|

|

Du « soft power » au " hard power" économique des États-Unis. La dissimulation de l'empire : des hérauts du libre-échange à la guerre tarifaire permanente

Du « soft power » au " hard power" économique des États-Unis. La dissimulation de l'empire : des hérauts du libre-échange à la guerre tarifaire permanente

Selon la réflexion de Christian Harbulot par Guiseppe Gagliano

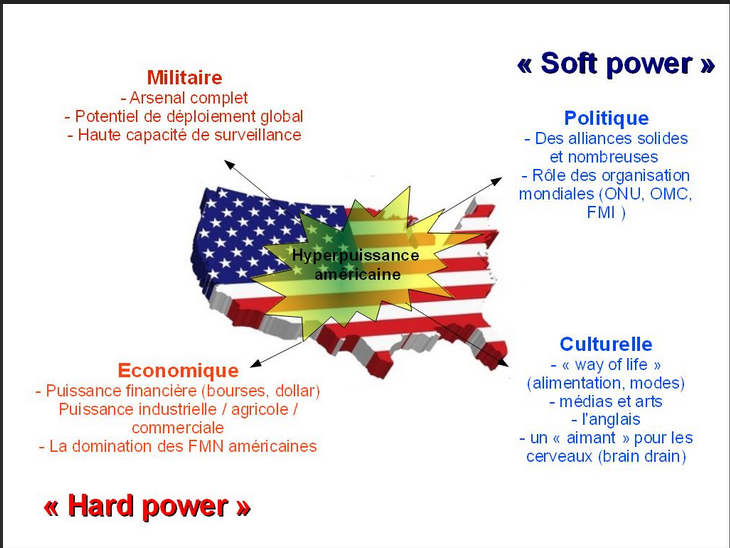

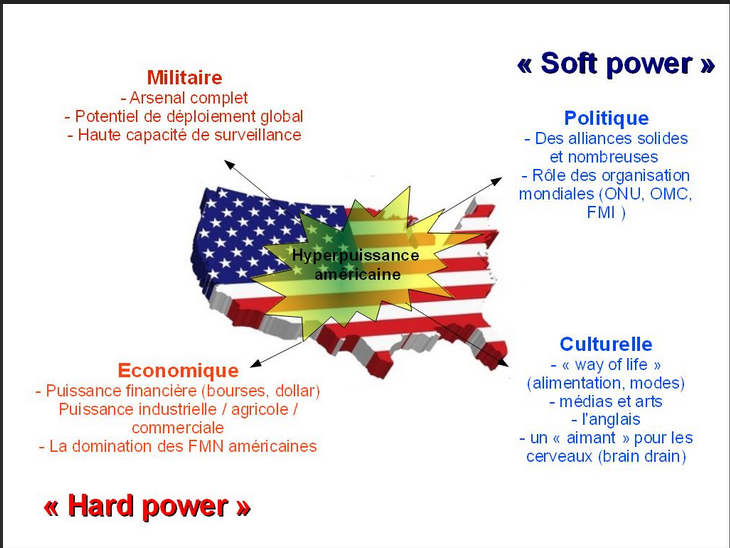

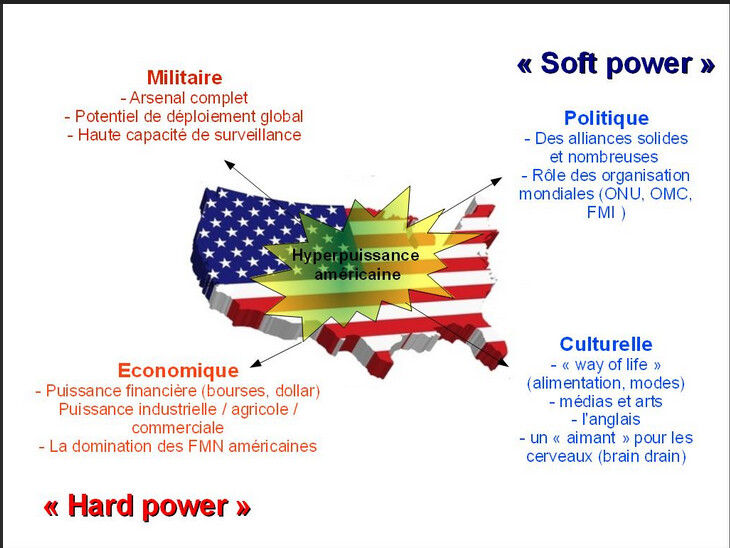

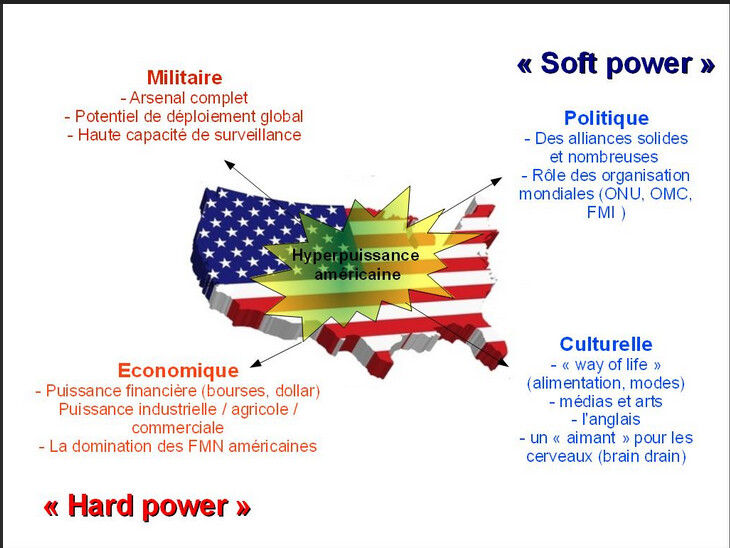

Les États-Unis ont soutenu l'émancipation des peuples sous domination coloniale tout en prônant une économie mondiale fondée sur le libre-échange et l'ouverture des marchés. A côté de la guerre économique et commercial, un autre instrument tout aussi important a permis aux États-Unis d'asseoir leur hégémonie dans un monde multipolaire : le soft power. Un vrai savoir-faire stratégique ! Cependant, avec l'irruption de Donald Trump sur la scène politique américaine, cette architecture invisible du pouvoir a subi une rupture brutale. En ce sens, Trump ne représente pas une parenthèse, mais une mutation du soft power.

Du soft au Hard Power made in USA

En l'espace d'un siècle, les États-Unis ont perfectionné un art subtil et redoutable : l'exercice du pouvoir sous les habits de l'universalisme moral, dissimulant derrière la rhétorique de la liberté et du marché ouvert une stratégie systématique de domination économique. Comme l'a souligné Christian Harbulot, le soft power américain n'a jamais été un simple instrument culturel : il constitue une véritable arme de conquête, fondée sur l'influence, la manipulation de l'information et la construction de récits à leur avantage.

Cependant, avec l'irruption de Donald Trump sur la scène politique américaine, cette architecture invisible du pouvoir a subi une rupture brutale. Le magnat new-yorkais a choisi de rompre, du moins en apparence, avec la tradition hégémonique fondée sur le consensus et la séduction.

Il a remplacé la diplomatie des campus et des ONG par la brutalité des droits de douane, des embargos et des sanctions ciblées.

Il a fait exploser les contradictions du système : en dénonçant les mêmes traités qui avaient garanti aux États-Unis une domination asymétrique (ALENA, TPP, OMC), il a révélé à quel point la mondialisation « made in USA » était moins gratuite qu'il n'y paraissait, et bien plus stratégique.

En ce sens, Trump ne représente pas une parenthèse, mais une mutation du soft power.

Une adaptation aux conditions d'un déclin relatif, dans un monde où la Chine, la Russie et même l'Europe contestent la centralité américaine. Plutôt que de renoncer au soft power, Trump le transforme en hard power d'opinion : une guerre économique assumée, accompagnée d'une campagne systématique de désinformation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, où l'ennemi n'est plus seulement l'étranger, mais l'élite mondialiste accusée d'avoir trahi l'intérêt national.

C'est dans ce contexte que la doctrine Trump prend tout son sens : le renoncement aux masques n'est pas un signe de faiblesse, mais un changement de style impérial. Un empire qui se sent encerclé ne cherche plus à séduire. Il commence à intimider.

Christian Harbulot a consacré une grande partie de ses recherches à l'étude de la guerre économique et à son rôle dans les dynamiques conflictuelles contemporaines. Toutefois, à côté de cette guerre économique, un autre instrument tout aussi important a permis aux États-Unis d'asseoir leur hégémonie dans un monde multipolaire : le soft power. Se présentant comme le champion de la libre concurrence, les États-Unis ont réussi à réaliser l'une des plus grandes opérations d'influence du XXe siècle. Ils ont su masquer leur agressivité économique en mettant l'accent sur la dénonciation des empires coloniaux européens. Ce stratagème rhétorique a fonctionné à merveille : en stigmatisant les grandes puissances coloniales, ils ont légitimé leurs propres conquêtes, comme l'annexion des îles Hawaï. Dans le même esprit, ils ont minimisé leurs nombreuses interventions militaires extérieures en les présentant comme des opérations de protection de leurs citoyens entre le XIXe et le XXe siècle. C'est sur ce malentendu que s'est construit le soft power économique américain. Les États-Unis ont soutenu l'émancipation des peuples sous domination coloniale tout en prônant une économie mondiale fondée sur le libre-échange et l'ouverture des marchés. L'une de leurs principales critiques envers les empires coloniaux européens portait sur les échanges commerciaux privilégiés entre les métropoles et leurs colonies. Le Commonwealth a été particulièrement ciblé lors des négociations du GATT (1947), et Washington a refusé de signer la Charte de La Havane (1948), qui maintenait les « préférences impériales » entre les puissances européennes et leurs territoires coloniaux.

En se positionnant comme arbitre de la libre concurrence, les États-Unis ont construit leur image de « juge de paix » du commerce international.

Cet avantage cognitif leur a permis de masquer leurs stratégies de conquête économique. La mainmise américaine sur les ressources pétrolières du Moyen-Orient et de l'Iran illustre parfaitement cette machine de guerre économique. Le Département d'État, les agences de renseignement et les grandes compagnies pétrolières ont collaboré pour imposer leur volonté aux pays concernés et aux concurrents potentiels. Les méthodes utilisées reposaient souvent sur la coercition, allant de la participation indirecte aux conflits armés du Moyen-Orient aux coups d'État, comme le renversement de Mossadegh en Iran en 1953, jusqu'à la déstabilisation des régimes soutenant le nationalisme arabe.

L'essor du soft power économique américain après la Seconde Guerre mondiale

Avec leur supériorité militaire indiscutable, les États-Unis ont cherché à établir une domination sur certains marchés vitaux dès l'après-guerre. Les architectes du Plan Marshall ont encouragé l'Europe à importer massivement du soja américain pour l'alimentation du bétail, instaurant ainsi une dépendance qui s'est ensuite étendue à d'autres secteurs clés, comme l'industrie informatique et plus tard les technologies de l'information. L'un des domaines où les États-Unis se montrent aujourd'hui les plus déterminés à conserver leur primauté est la gestion des données (Big Data). Afin de masquer ces stratégies de domination et de dépendance, les élites américaines ont développé deux stratégies complémentaires : La mise en forme du savoir Les grandes universités américaines ont imposé une vision du commerce mondial qui écarte toute analyse des rapports de force géoéconomiques. Cette omission a eu des conséquences importantes, privant notamment les élites européennes d'une compréhension critique de l'agressivité des entreprises américaines sur les marchés étrangers. Les disciplines comme l'économie et le management ont évité tout débat sur la guerre économique, alors même que les États-Unis la pratiquaient de manière discrète mais systématique. La captation du savoir Pour empêcher la montée en puissance d'innovations concurrentes, les États-Unis ont développé un système sophistiqué de veille stratégique visant à repérer les avancées technologiques à l'étranger. Chercheurs et ingénieurs étrangers sont rapidement approchés avec des propositions de financement ou d'exil aux États-Unis. En cas d'échec, l'espionnage industriel reste une option privilégiée. Dans ce cadre, la désinformation et la manipulation sont devenues des outils systémiques. L'essor des économies européennes et asiatiques dans les années 1970 a forcé Washington à adapter ses techniques de guerre économique dans l'ère post-Guerre froide. L'émergence de la Chine comme grande puissance a encore accentué cette évolution.

L'extraterritorialité du droit américain et la moralisation sélective des affaires

Dans les années 1990, les États-Unis ont ouvert plusieurs fronts en matière de guerre économique. L'un des plus visibles fut la politique de « sécurité économique » lancée par Bill Clinton, sous prétexte que les entreprises américaines souffraient d'une concurrence déloyale. Les Européens ont été les premières cibles. La dénonciation de la corruption est devenue l'une des armes de la diplomatie économique américaine. Derrière cet affichage moraliste, des opérations offensives ont été menées. Un exemple marquant : en 1998, la société française Alcatel a subi une campagne de désinformation sur Internet, alimentée par des rumeurs médiatiques dénonçant le manque de transparence financière de sa direction. Cette attaque informationnelle a provoqué un effondrement boursier à Paris, facilitant la prise de contrôle de certains segments de son activité par des entreprises américaines. Pour renforcer leur influence, les États-Unis ont également financé la création d'ONG comme Transparency International, qui dénonçaient la corruption dans certains pays tout en évitant soigneusement d'enquêter sur les pratiques des grandes multinationales américaines. Cette instrumentalisation du discours moral connaît aujourd'hui son apogée avec l'extraterritorialité du droit américain, qui permet à Washington de poursuivre des entreprises étrangères sous prétexte de violations présumées des lois américaines.

La guerre informationnelle : l'ultime évolution du soft power américain

Au cours des vingt dernières années, la transformation majeure du soft power américain réside dans l'exploitation totale de la société de l'information. Tout le monde se souvient du rôle du système Echelon ou des révélations d'Edward Snowden sur l'ampleur de la surveillance exercée par les États-Unis à travers Internet et les réseaux sociaux. Mais ce que le grand public ignore encore largement, c'est l'usage des techniques de guerre de l'information dans le domaine économique. Aujourd'hui, Washington mène une guerre informationnelle sans précédent pour influencer les opinions publiques et affaiblir ses adversaires économiques. Les ONG, les médias et les think -anks américains sont utilisés pour orienter les débats et influencer les politiques étrangères. L'objectif est clair : préserver l'hégémonie des États-Unis dans un monde où de nouvelles puissances contestent leur domination. Le soft power américain, loin d'être une simple vitrine culturelle, est donc une arme stratégique sophistiquée, qui combine influence idéologique, guerre économique et domination technologique. La question demeure : les États-Unis pourront-ils maintenir ce modèle à l'ère du multipolarisme croissant ?

A propos de l'auteur

Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE) Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien), https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien). https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/

|

Accueil

Accueil